菩萨化身茶树——茶与佛教的因缘故事

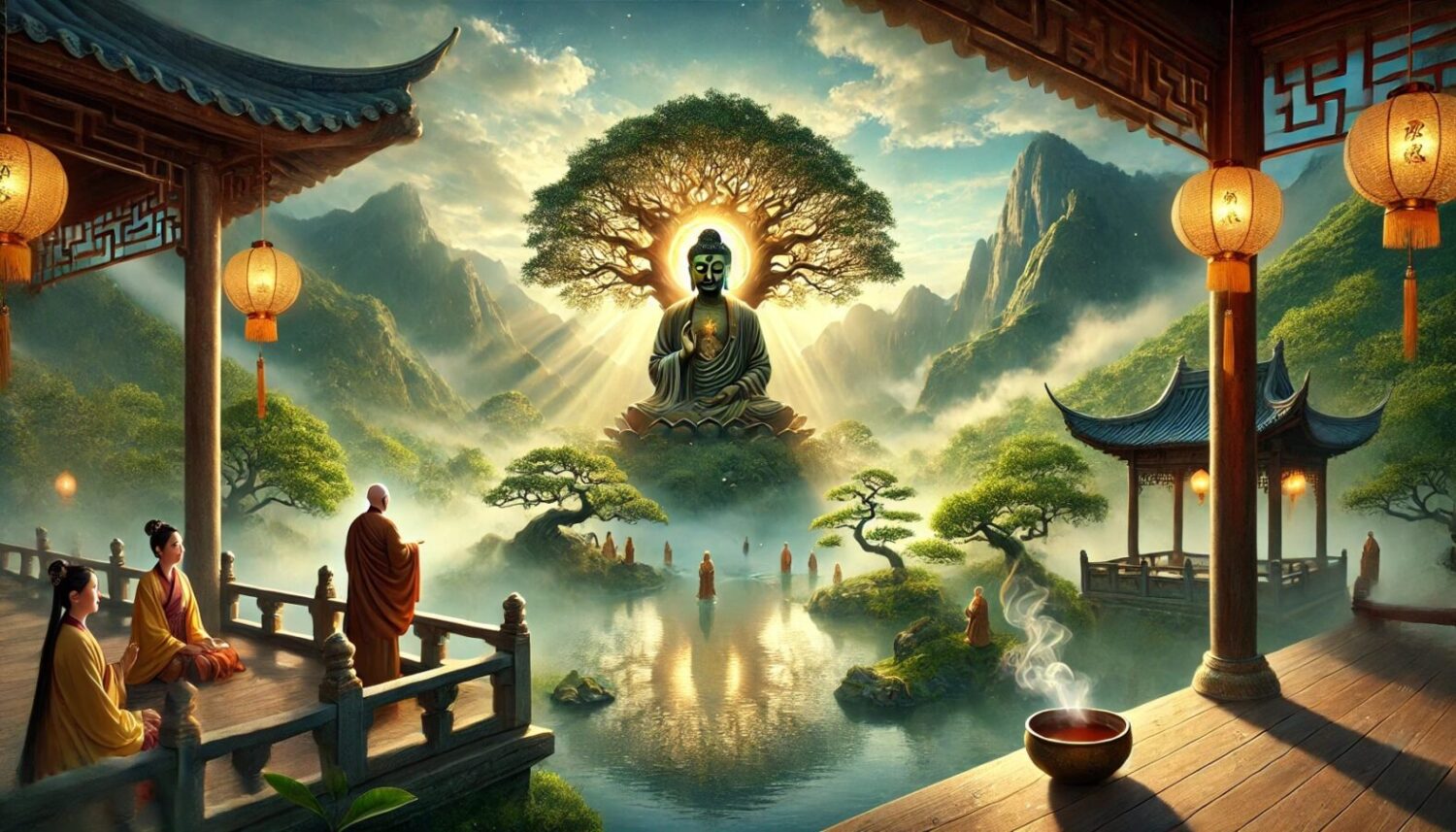

在悠远的东方文化中,茶不仅是一种饮品,更承载着深厚的精神内涵。茶与佛教的渊源,跨越千年,交织成一幅禅意深远的画卷。在众多传说中,最令人动容的,莫过于“菩萨化身茶树”的故事。佛法与茶道相融,成就了茶禅一味的智慧之境。

一、菩萨化身茶树的传说

相传,在远古时代,一位大菩萨观察到世间众生困苦,许多人因修行困顿,心智昏沉,无法精进。菩萨慈悲,发愿化身为茶树,以清新的叶片助修行者醒神提神,令他们在禅坐冥思时不至于昏沉倦怠。

另一种流传甚广的故事则与达摩祖师有关。相传,达摩祖师自印度远赴中国,弘扬禅宗。他在嵩山少林寺面壁九年,誓愿不眠不休,以求悟道。然而,在数年苦修之中,一次因困倦不慎闭目入睡,醒来后,达摩深觉懊悔,遂割下自己的眼皮,弃于地上。神奇的是,他的眼皮化作了一株嫩绿的植物,这便是最早的茶树。自此,茶被禅门奉为清醒助道之物,成为修行者常饮之物,亦成佛门清供。

二、佛教与茶文化的交融

茶叶因佛教的传播,而在中土扎根并发扬光大。从印度佛陀的经行冥想,到中国禅宗的“一日不作,一日不食”,茶逐渐成为修行僧侣日常生活的重要部分。在禅宗的影响下,茶不仅是生理上的提神之物,更承载了禅的精神,形成了“茶禅一味”的思想。

1. 禅门清供:茶在修行中的作用

自唐代以来,茶成为佛门“清供”之一,僧人们每日晨钟暮鼓之际,都会以茶养性。茶能清心涤虑,帮助修行者保持专注,使身心安然。无论是打坐静修,还是晨课诵经,一杯清茶可令思绪澄明,身心调和。

在中国古代,许多禅师也留下了关于茶的诗偈。例如,唐代赵州禅师有一句著名的“吃茶去”,不仅是对世俗之人的开示,也道尽了茶与禅的关系——放下妄念,回归当下,茶即是道,茶即是禅。

2. 茶道的禅意:六度精神在茶道中的体现

佛教倡导“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧”六度,而茶道也正契合这一精神:

布施:与人共享一杯茶,是分享福德的表现。

持戒:茶道讲求规矩,茶具的摆放、茶叶的冲泡皆遵循一定法度,恰如持戒之严谨。

忍辱:茶的苦涩象征人生中的磨砺,而后回甘则寓意修行后的清凉智慧。

精进:泡茶、品茶皆需专注,一心一意,如同修行者精进不怠。

禅定:茶席间,品茶如入禅境,身心宁静,杂念尽去。

智慧:茶的清苦让人思悟人生,喝茶者在茶香与苦甘之间顿悟人生无常,生起智慧。

正因如此,茶道不仅是生活艺术,更是一种修行方式,承载着佛家的清净智慧。

3. 茶与禅僧的因缘故事

历史上,许多禅僧都是爱茶之人,甚至将茶叶种植、采摘、制作视为修行的一部分。例如,日本茶道的奠基人——千利休,便深受禅宗影响。他认为茶道不仅是简单的饮茶,而是一种修行方式,需以“和、敬、清、寂”四大原则来践行。

在中国,明代高僧紫柏禅师曾说:“茶是法供养,唯德者能饮。”他主张饮茶须心境纯净,才能真正品味茶之真谛。

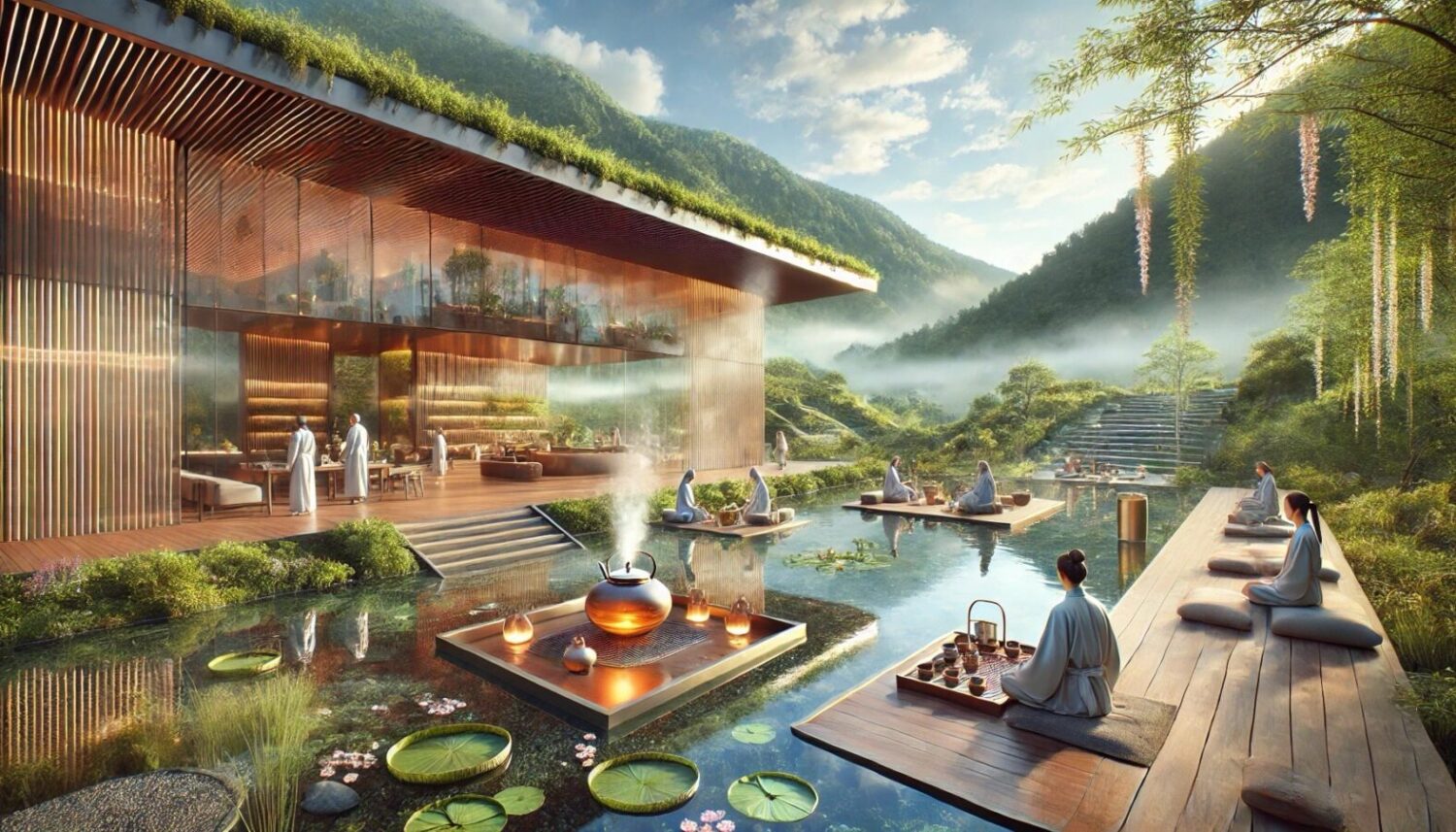

三、现代生活中的茶禅智慧

在快节奏的现代社会,人们的身心往往被各种事务填满,焦虑、烦躁成为常态。而茶,作为佛教智慧的一种体现,依然可以帮助我们在纷扰中找回内心的安宁。

1. 以茶静心,回归当下

在喧嚣的世界里,泡一杯茶,缓缓品饮,不急不躁,这本身就是一种修行。茶的温度、香气、滋味,每一口都提醒我们专注于当下,不被外界所扰。

2. 以茶观心,修炼耐心

泡茶是一件需要耐心的事情,水温、投茶量、冲泡时间,都需悉心掌控,才能泡出最佳风味。这正如修行,需要耐心与持之以恒。每一泡茶,都像是生活的一个阶段,耐心等待,才能收获最好的结果。

3. 以茶悟道,参透人生

茶的苦涩与回甘,如同人生的高低起伏。初尝或许觉苦,细品方知甘甜。正如禅宗所言:“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。”人生的种种经历,皆是修行的道场,唯有经历风雨,方能收获智慧。

四、总结

“菩萨化身茶树”的故事,不仅是佛教与茶文化融合的象征,更是一种精神传承。茶在佛门之中,不仅是修行者的清供,也是修道的辅助,更是佛法智慧的体现。

今日,我们仍可从茶中领悟禅意,让一杯茶成为生活的修行,让每一次品茗都成为觉悟的契机。茶与佛法相映成趣,茶禅一味,即是让心灵在一盏茶的时光中,安住于当下,觉悟于当下。