文人茶会——明清文人圈的茶文化雅集

一、文人茶会的历史背景

明清时期,茶文化进入了一个成熟与繁荣的阶段,成为文人雅士交流思想、品味生活的重要方式。茶不仅是一种日常饮品,更成为文化雅集的中心,承载了文人的精神追求、社交活动和艺术创作。

在这个时期,文人阶层推崇雅集之风,茶会成为他们切磋诗文、讨论学问、欣赏书画、品评茶艺的重要场合。明代的文人如唐寅、文徵明,清代的如郑燮、袁枚等,均留下了关于茶会的诗文与书画作品,展现了文人茶会的风雅与趣味。

二、文人茶会的特点

1. 诗文唱和,才情交流

文人茶会往往少不了诗文创作,席间宾客即兴赋诗、联句、吟咏,既是才情的较量,也是雅趣的体现。如明代文徵明的《文湖州集》就多次提及他与友人聚会品茗、赋诗的场景。

这些茶会不仅是消遣活动,更成为文化交流的载体。诗文题材多与茶相关,或咏茶之清香,或借茶抒怀,如郑燮《题画梅》:“画里清香梦亦香,醒来啜罢一瓯芳。”可见茶会之雅趣。

2. 品茗论道,探讨学问

明清文人茶会不仅是品茶的场合,更是探讨学问、交流思想的重要平台。无论是儒学、佛道、书画艺术,抑或是历史政治,茶席上的讨论往往深入且富有启发性。

如明代大儒李贽,他的门生与好友常在茶席上讨论“童心说”与人生哲学;清代钱谦益、吴伟业等文士,也常借茶会探讨经史与文学创作。茶席因而成为学术交流与思想碰撞的场域。

3. 书画雅集,艺术共赏

茶会往往伴随着书法与绘画的雅集。文人们在品茗之余,以茶助兴,挥毫泼墨,留下许多传世佳作。例如,明代董其昌便有许多关于“茶室挥毫”的记载,清代郑板桥的“难得糊涂”亦是在茶会中即兴而作。

此外,茶具、茶席的布置也反映了文人的艺术追求,讲求简约而不失风雅,注重古朴自然之美,茶器多采用宜兴紫砂壶、青花瓷杯等,展现了文人的审美情趣。

4. 清谈抚琴,陶冶性情

明清文人茶会中,清谈风气盛行,许多文人爱在茶席上谈天说地,甚至与道家、禅宗思想相结合,追求“茶禅一味”的境界。品茶之余,或焚香,或抚琴,或静听流水潺潺,以此修养心性,追求内在的宁静。

其中最具代表性的便是郑板桥,他常在茶席上与友人探讨禅意,题字作画,借茶悟道。文人茶会由此不仅是社交聚会,更成为一种精神修行。

三、文人茶会的影响

1. 推动茶文化的精致化发展

文人茶会的兴盛,使得品茶之道更加讲究,从茶叶的选择、泡茶技艺,到茶器美学、茶席布置,皆被提升到艺术的层次。紫砂壶在明清时期大放异彩,正是得益于文人茶文化的推动。

2. 促进文人圈的交流与创作

文人茶会成为诗文创作的催化剂,许多经典茶诗、茶画均诞生于茶席之间。如明代冯梦龙在《警世通言》中就描写了文人茶会的雅趣,清代袁枚《随园食单》亦有许多关于茶席的生动记录。

3. 影响后世茶文化的审美取向

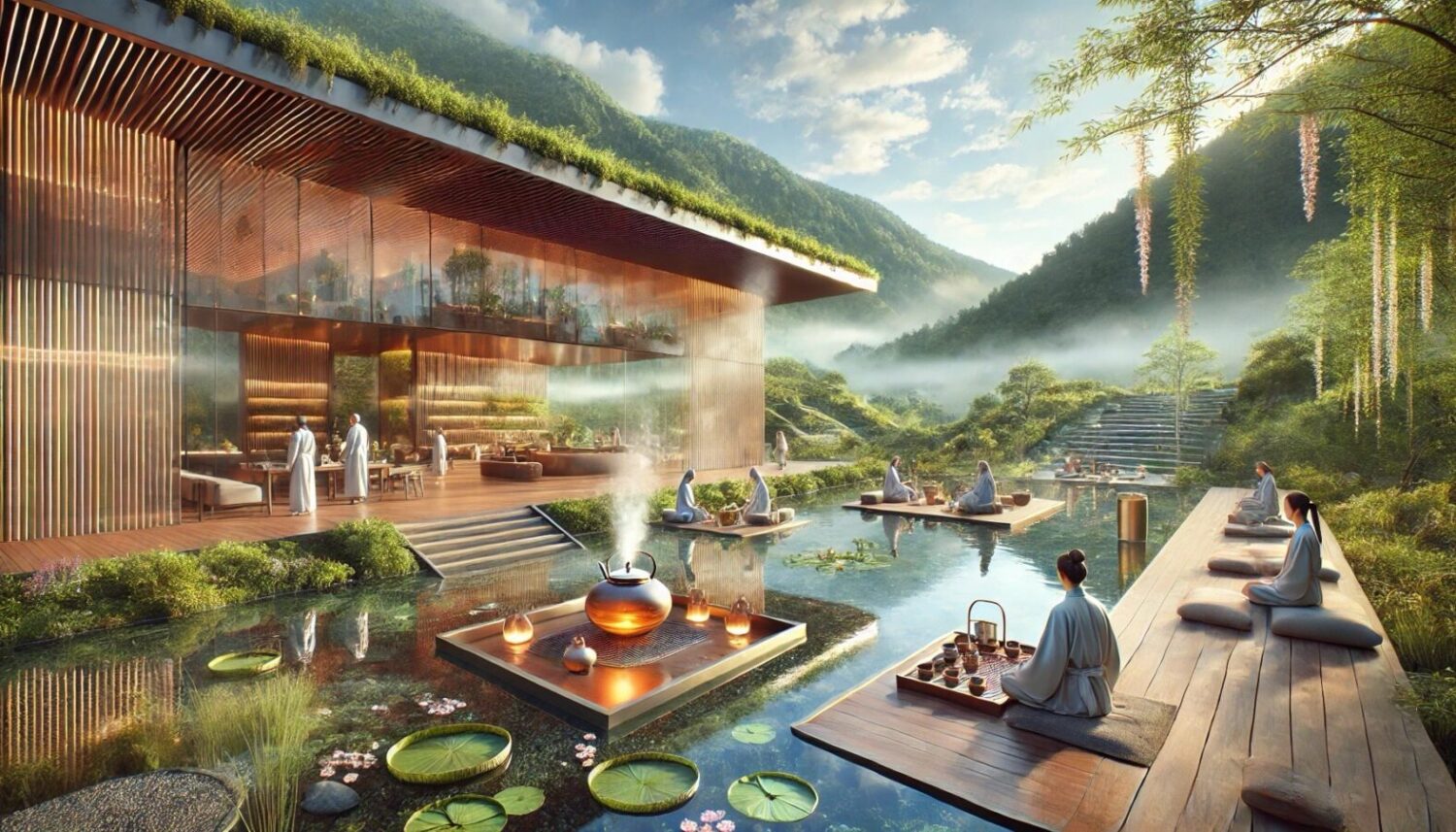

明清时期的文人茶会不仅影响了当时的茶文化风尚,也对后世的茶艺美学产生了深远影响。现代茶道的清雅格调、茶席的简约设计、茶会的文化氛围,皆承袭了明清文人的审美取向。

四、如何重现文人茶会的风雅

1. 选择符合文人气质的茶具

可以选用宜兴紫砂壶、青花瓷杯、竹制茶盘等,追求朴素典雅的风格,让茶具本身成为艺术品。

2. 结合诗文书画,营造文化氛围

在茶会上朗诵诗词,或即兴挥毫题字,使品茶成为一种文化体验。同时,可在茶席上摆放古籍、书画作品,让茶会更具文人气息。

3. 采用古琴、香道等传统艺术相辅

适当加入古琴演奏或焚香环节,使茶会更具层次感,营造出幽雅静谧的氛围,让茶人更能沉浸其中。

4. 以清谈交流思想,提升品茶意境

茶会不仅是品茗的场所,更是思想交汇的空间。可以围绕特定话题展开讨论,如国学、哲学、艺术等,让茶席成为智慧的盛宴。

五、总结

文人茶会是明清文人圈茶文化的重要组成部分,不仅是品茶之所,更是诗文创作、艺术欣赏、思想交流的场域。这种文化雅集推动了茶文化的发展,也丰富了文人阶层的精神世界。

在当代,若能借鉴明清文人茶会的风雅,通过精选茶具、结合诗书画艺、融入清谈抚琴等方式,便能重现古人品茗论道的风雅,使茶会成为真正的文化盛宴。